1998年よりリラという楽器を制作しています

リラはもともとは古代地中海地方に発生した楽器

隆盛を極めた時代もあったけどいつの間にか、すたれてしまった楽器

それをいつの間にか自分が作ることになってしまいました

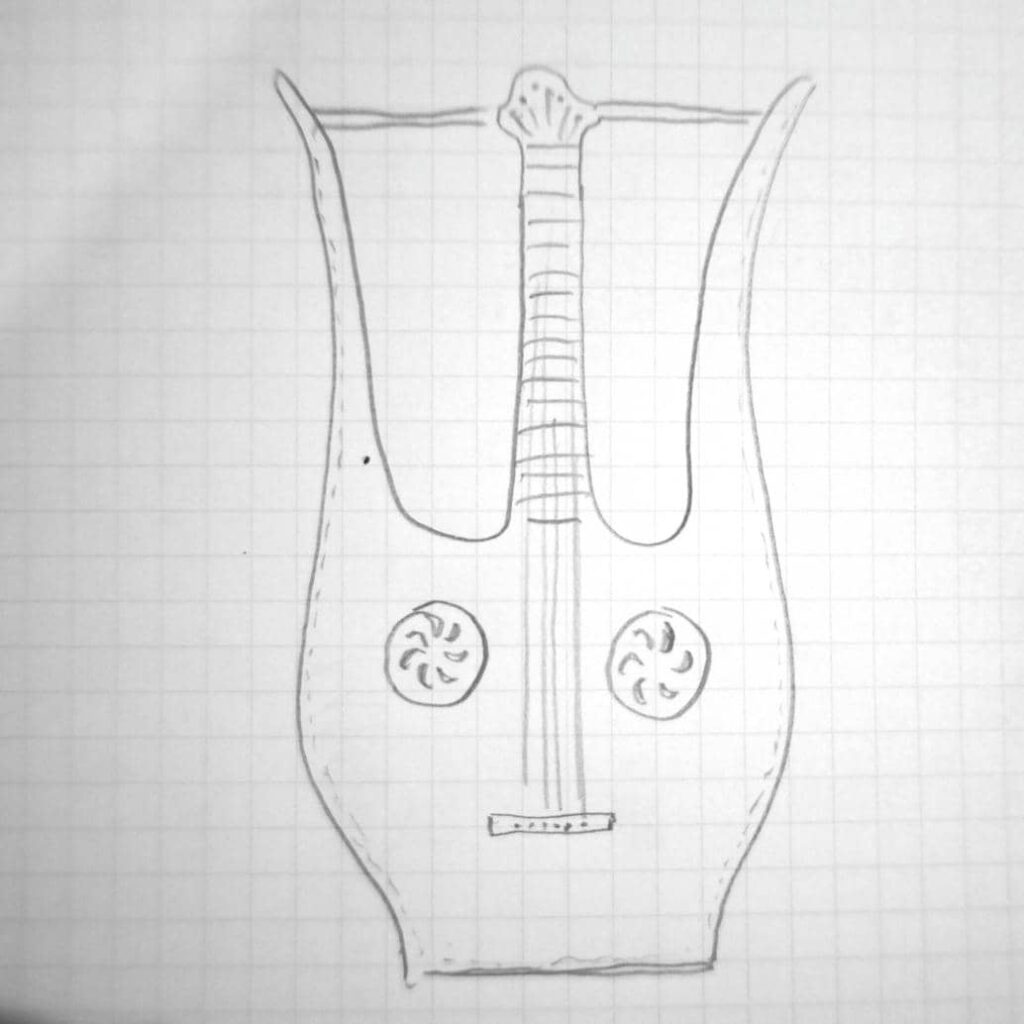

たとえば こんなかたち

これは”枇杷リラ”というモデル名で呼んでいます

制作を続けるうちにいろいろなタイプが出来てきたので、

それぞれモデル名をつけることにしています。

そのモデル名とはいわば便宜上の名前。

たとえば僕の作る楽器を手にしてくれた方のほとんどが

そのモデル名を知らないか聞いても忘れてしまわれるようです

それで

楽器に自分の好きな名前を付けて呼んでおられます

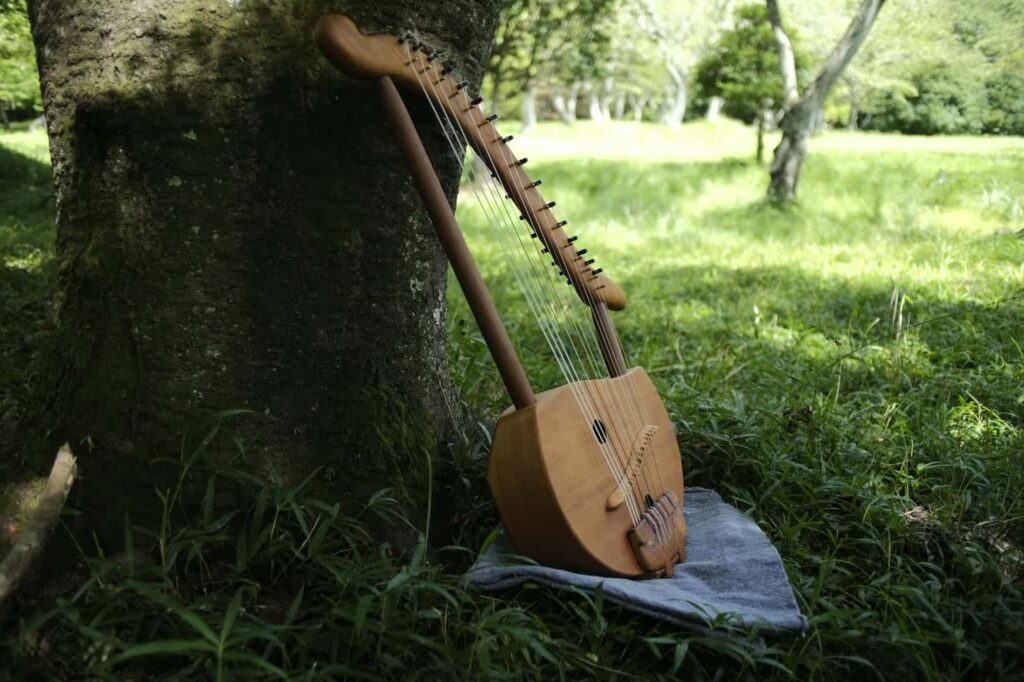

こちらは”mani”というモデル名を付けた楽器

初期のころから作り続けているタイプです

そしてもっとシンプルな

”8弦リラ”

こちらは古代から続くリラの形状に最も近いタイプです。

古代よりのかたち

楽器図鑑のようなものを開いてみると、弦楽器の初期的な形として,このリラという楽器が記載されています。

僕が見た図鑑にはリラの定義のようなことが書かれていました。

ボディー、2本のアーム、その上に横棒があり、

横棒とボディーの間に複数の弦が張られていること。

“8弦リラ”はほぼこの定義にのっとった形状だといえます。

メソポタミア文明とリラ

古代ギリシャ、古代ローマ、古代シュメール文明などが

リラの発症地帯だといわれています。

リラは歴史的な楽器であるといえます。

中世頃まで、リラの形態のまま栄え、

その後そこから発展した様々な楽器へと姿を変えてゆきます。

たとえば、ギター、ヴァイオリン、などのネックのある弦楽器などなど…

しかし発展して形状が変わることによって、失われていったものもあります。

癒しの楽器”リラ”

もともとリラという楽器は弦の数だけの音程しか出せることのできない楽器なので、

あまり複雑な演奏に向いているとは言えません。

それが、時代を下るとともに物足りなさを醸してしまったのだと思います。

時代が下ることによってハープなどのより高度な演奏のできる楽器に

とってかわられていくことになりました。

では、リラの音色を聞いて今の時代の人が物足りなさを感じるかといえば、

逆に今の時代にない豊かさや優しさ、癒し、などを感じてもらえるのではないかと思います。

実際もともと古代においては儀式や治療に使われた楽器であったといわれています。

そして今もわずかに残るアフリカの地方では、リラ系統の楽器を儀式の中心に据えています。

リラを自作すること

学生時代は楽器を作るなど思いもよらなかったけど、それを教えてくれた人物に出会いました。

でもそれで、何を作るのか?

…やがてその答えがやってきた。

…リラに出会ったんです。

そういう楽器があることは知っていたし実物を見たこともあったけど、

…その音を初めて聞いた。

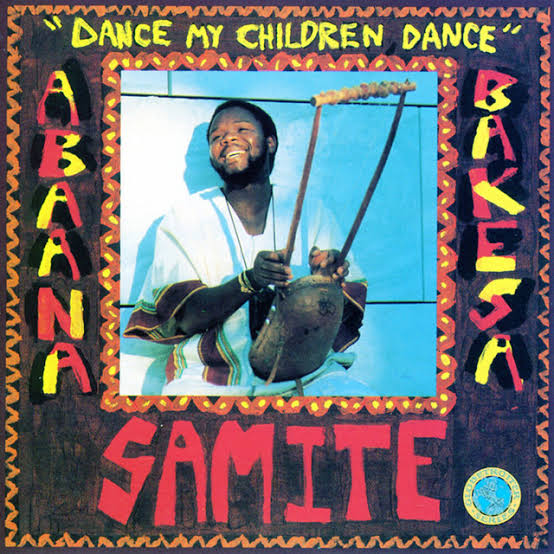

不思議な縁で手元にやってきたCD

Samiteさんの

“ABAANA BAKESA”

このCDの中で2曲だけこのタイプの楽器を演奏している曲があります。

それはアフリカ人の演奏するCDだったけど、そこで一つのアイデアが完成して

いつしか作り始めていました。

だんだんとわかってきたこと

最初は琵琶や三味線などの絹の弦を使っていましたが、

現在はフォークハープに使われるナイロン弦を使用しています。

それぞれのモデルで弦の本数やチューニングもほぼ決まり、

ボディーの構造や糸巻きの種類、などなど…

決まってきたことはたくさんあるのですが、

やはりまだ1台1台、たとえばテイルピースをどうするか、とか、

どの木材をどこにどのように使うかとか、

制作上の選択肢はたくさんあります。

そしてそれとは別に弾く人の感性や体格、

それに合ったデザインや持ち方も変わってくるということ。

特に見た目は大事でその人の気に入るデザインであることは大前提です。

デザインによってある程度奏法や持ち方も限定されてくるのですが、

なにぶんギターやヴァイオリンの様な教科書的な保持方法があるわけではなく、

場合によっては、こちらの想像もしないような持ち方をされる方もおられます。

そしてそれがその人に合っていれば無理に何かの型にはめる必要もありません。

………

心の赴くまま、奏でる楽器だと思っています。

そして、もしこの楽器を身近で見たなら、

だれもが持って弦をはじいてみたいと感じると思います。