ここでは現在制作可能なリラを

何種類か表示しようと思います。

ここに描きだしたもの以外にも、

特別こんなものが欲しいという

リクエストがあれば製作いたします。

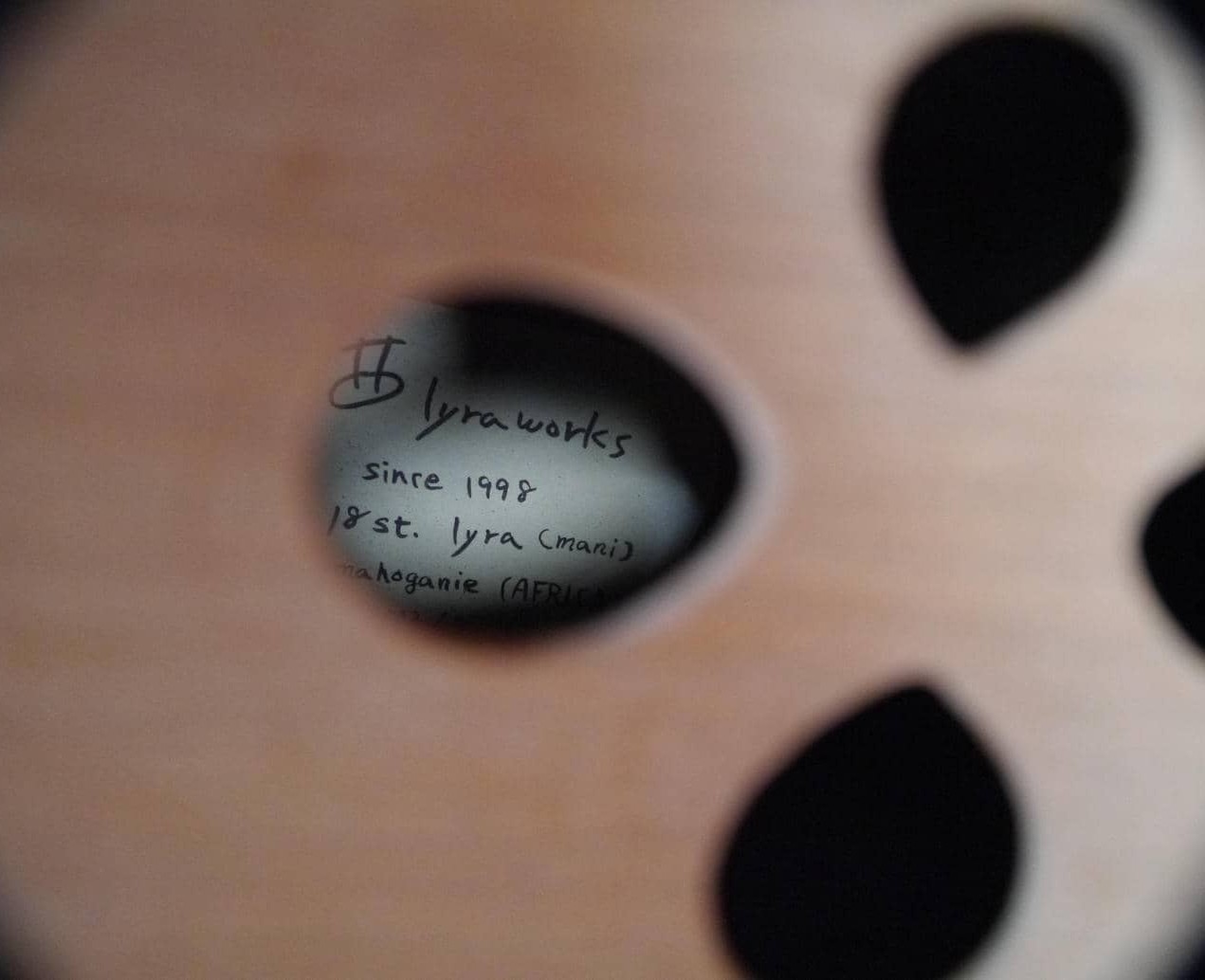

mani (摩尼「まに」)

2008年よりこの形のものを制作しています

maniというネーミングは、

摩尼宝珠、摩尼車、などからきています。

摩尼宝珠とは、龍が手に持っている珠

なんでも願いが叶う珠の意味で、

摩荷車というのは

チベット仏教で用いられる転経器

右回りに回せば経文を唱えたと

同じ功徳があるとされています。

またこのモデル「マニ」は

上部のバーが龍の体を現し、

楽器のボディー部分が

龍の珠をあらわしています。

最低音がA(ギターの5弦開放音)のものと、D(ギター4弦開放音)のものがあります。

現在ボディーのサイズはワンサイズでアームの長さとボディーの厚みで音程を調整しています。

弦の数はノーマルで18~19弦、約オクターブ半。

ふつうは西洋ドレミファソラシドの7音階、

あるいは、好きな音階で構わないのですが、

あまり極端に高低差があると、弦が切れやすくなったり低音が出にくくなったりします。

また、5音階に調弦する場合は3オクターブ16弦が目安になりますが、

5音階、6音階など特別な調弦をしたい場合は、制作時より構造的な変更が必要になる場合があります。

常に開放弦を弾くことになるので、弦数が多くなるほど共鳴現象が起きて倍音が多く発生します。

(また、風の強い日に野外に持ち出すと、風が勝手に演奏を始めることがあります。

これはエオリアンハープ(aeolian harp)と同じ原理で起きる現象です。

倍音要素の多いとても不思議な音色です。)

この楽器はメロディを奏でて楽曲も演奏できますが、

即興演奏にも向いています。

即興演奏はたとえば眠る前に静かな時間を持つとか、

あるいは表に出て陽の光を浴びるとか…

森に入って奏でていると思わず鳥たちが鳴きかわす声に出会います。

ボディ材質は桜、ケヤキ、栗、ケンポナシなど日本の材木や

パドック、マホガニー、アサメラなど洋材を使う場合もあります。

楽器に適した木は、打てば響く木

またその中でも響きにそれぞれ特徴があります。

新しく制作する場合は、主に手元にその時ある材木になりますが

いわば、一期一会

木も生き物であることを考えれば、すべてが出会いであると言えます。

大きさは縦、約80cm、横幅は広いところで約50cmぐらいになります。

重さは材木によって変わりますが3,4kgぐらいでしょうか。

あまり精密に計ったことはないですが、赤ん坊ぐらいではないかと思っています。

★価格 本体 350,000~

ケース(帆布) 30,000~

8 strings (8弦リラ)

8弦リラは初期のころから作っているシンプルなスタイルのリラです。

比較的高い音にチューニングされていて、バーの長さを変更してさらに高音に調弦することもできます。

基本チューニングは5音階で、シンプルながら豊かな音色を引き出すことも可能です。

これ以前は6弦のリラを作っていました。

なぜ6弦だったかというと、初期のころの絹糸からナイロン弦に変えて、

最も手に入りやすかったのがクラシックギターの高音の3弦。

こちらはナイロンのプレーンな弦で響きの柔らかいものでした。

その3種類の弦を2本ずつ左右に振り分けることで、

ちょうど5音階の6つの音が出来ました。

6弦リラは2003年ぐらいから多量に制作し始めました

作り始めた頃出会った音楽家の方に気に入ってもらい

一緒にイベントに参加する機会が増え、

リラを広めるのにご尽力いただきました。

チャッキリさんという方です。

現在も6弦リラを使っていただいてます。

その後8弦に変更したのは、最初はギターの巻弦を2本追加し、

のちにハープの弦を使うようになって、太さのバリエーションが増えたことによります。

8弦リラは年代によって規格の違うものが何種類かあります。

そのなかでも現時点で制作できるのは2種類程度です。

10弦以上のものとは全く別で作り方もごくシンプルにしていこうと思います。

★価格 本体(ケース付き) 150,000~

kannalyra(カンナリラ)

最初のころから作っていた6弦、あるいは8弦から発展した楽器です。

原初的な形に近い楽器で、

現在は10弦を基本としています。

調弦は5音階(和音階)です。

リラの調弦をする場合、

最近はA=432hzに合わせることが多いです

これは、もし、ピアノやハモニカなどの音程が固定された楽器と合わせる場合はその限りではありません。

432hzは西洋楽器のスタンダードなA=440hzより半音近く低い音階です

A=432hzはリラックスや自然との調和、DNAの修復などの効果があると言われています。

この楽器は2024年後半に作っています。

最も新しい形の一つで、新しいアイディアを盛り込んでいます。

その一つは糸巻きの形状で、今までの木製糸巻きの問題点をアップデートしています。

今までのものより強度を上げ、また調弦もひとに優しくなっています。

★価格 本体 250,000~

ケース(帆布) 10,000~

uto (烏兎「うと」)

烏兎(うと)というのは

八咫烏(やたがらす)と兎(うさぎ)。

八咫烏は「太陽神」であり、

兎は「月のウサギ」。

陰陽、

相対する光と影、

などを象徴した名前になっています。

ボディの形が陰陽マークに似ていて、

それは胎児の形、勾玉の形でもあります。

このモデルには一回り大きなサイズの型を同時に作っています。

最初に制作した楽器は濃い地色をした木材を使用することに…。

注文していただいた方は左利きで、全く逆の形状に作っています!

ssss-1024x768.jpg)

ssss-1024x768.jpg)

ssss-1024x768.jpg)

ssss-1024x768.jpg)

ssss-1024x768.jpg)

こちらの白っぽい方は小ぶりなタイプ

女性の方などが持つのにも軽くて扱いやすいと思います。

弦の数はノーマルタイプで16弦

一回り大きなものは19弦となっています

こちらは特徴としてブリッジが埋め込み式のピンタイプになっています。

これは強度が高くメンテナンスも容易です。

また一体式のため無駄な響きが抑えられます。

また大きな方にはnylon/nylonのワウンド弦を使用しています。

ワウンド弦は一本一本ハンドメイドで米国より輸入しています。

★価格 本体(M) 350,000~

ケース(帆布)(M) 30,000~

本体(S) 250,000~

ケース(帆布)(S) 10,000~

biwalyra(枇杷リラ)

枇杷リラは一時制作を中止していました。

これも割と初期のころの作品で、最初に受注を受けて1台。

その後に3台サイズの異なるものを作って、

そののち、注文を受けてもう1台。

合計5台のみの製造で、その後受注なく在庫を1台長期間保持していたので、

新たな制作はしない、ということにしてしまっていました。

枇杷リラは遊びの中から生まれました。

百円ショップで買った白紙のノートを何冊も何冊もただ楽器の絵を描くために使っていました。

その中からいい形ができたので作ってみたいと思ったころ、

知り合いの音楽家の方が楽器を作ってほしいと言ってきたので、

その絵を見てもらったら、即決まりました。

それが枇杷リラの形です

枇杷リラは今までと違って、リラのかたちを踏襲していません。

リラの形態がボディ、2本のアーム、トップの横棒、という形であるなら、

どちらかといえば、3角形のハープの形に近いと言えます。

ハープとの違いは、弦の止め方、ブリッジの有無です。

ハープは表板のセンターライン上を

それぞれの弦が突き抜けて、上の糸巻きに取り付けてあります。

この構造は、原理的に糸電話に近いと言えます。

リラはギターのように表板と平行に弦が張ってあります。

そしてギターとの違いは、響きを損なうフレットがないこと

枇杷リラにはこれまで主に2人のアーティストが、かかわってくれています。

浅野早央莉とAkira∞Ikeda

今では彼らのアイコンのような楽器になっています。

★価格 本体 380,000~

ケース(帆布) 30,000~

kannabiwa(カンナ琵琶)

カンナ琵琶は以前勤めていた会社に、退職した元社長さんが務めておられていて

その方がやっていた仕事がまな板の製造だということで、在庫で少し残っていたまな板を分けてもらいました。

そしたらその板がなんと目の細かいスプルースの柾目板で、今では手に入らない貴重な材木でした。

僕はそれはあまりにももったいないので、まな板として使うよりも何とか楽器に仕立てたいと考えました。

それで出来上がったのがこちらの「カンナ琵琶」ということです

アームの形状と糸巻きにこだわった制作をしています。

なおこちらの楽器は1台限りの生産にしています。

…とても手間がかかるので…

非売品